坦克后面绑的木头是干嘛的

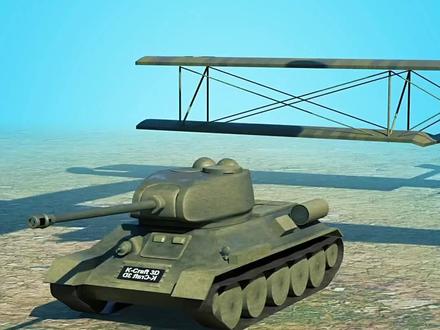

在二战电影中,我们经常能看到坦克身上挂着几根圆木,看起来相当老土。那么这些木头究竟有何作用呢?坦克后面背的木头学名叫做坦克自救木,其实就是普通原木,虽然平平无奇,但却能在战场上发挥出巨大的作用, 是二战时期装甲部队必不可少的装备。这是因为坦克都是几十吨的钢铁巨兽,一旦遇到类似沼泽、沙地等松软地形,很容易发生淤陷。几十吨重的坦克一旦陷入,光靠拖车是很难拉出来的, 而且在野外作战环境中也很难及时找到拖车,这时候就需要坦克具备一定的自救能力,绑在身上的自救墓就派上大用场了。这些自救墓的直径一般要求在三十厘米以上,长度要超过车宽。 当坦克发生淤陷,首先将自救木取下,利用钢缆和挂钩分别固定在坦克主动轮正前方的履带尺上,然后发动坦克挂一档或倒档,将自救木拉紧之后保持坦克执行。当原木处于主动轮下方时,坦克熄火, 成员此时将自救墓解除,重新发动坦克就能使出淤陷,如果一次不行就重复多次,直到脱困为止。在二战时期,只有我国跟苏联的坦克普遍装备自救墓,西方坦克大多没有配备,这并不代表他们的坦克先进能直接脱离淤陷,而是因为不同的坦克使用思路造成的。 苏联奉行大纵深进攻战略,装甲部队要进行大范围的长途奔袭,专业维修车很难及时跟进,这就要求坦克在陷入泥地时拥有自救能力。 因此苏汽坦克一般都装备自救目,而西方国家尤其是美国特别注重后勤补给,一旦坦克出现淤陷,会有专门的红兵跟车辆对其进行救援, 且他们的坦克动力强劲,即使陷入淤陷,只需要用其他坦克轻松一拉就能脱困。而我国则是因为作战地域广袤,地形复杂,有很多软质地形,再加上发动机的局限性和重型车辆少的原因,如果坦克发生淤陷,将面临跟苏联一样维修后勤工作难以及时进行的局面。因此,背着一根木头自救也是很有必要的。

粉丝15.4万获赞218.3万

相关视频

03:15

03:15 00:48查看AI文稿AI文稿

00:48查看AI文稿AI文稿为何一战时期红茶坦克的顶部队有一个木头?因为泥泞和崎岖的路面也会困住坦克,让其动弹不得。此时就需要坦克成员将此木头系在两侧履带之上,转动履带后将该木头拉入底盘下,成为辅助托碰的垫脚步。 学名自救木。由于简单实用,一直是坦克的标配。比如二战美军坦克就挂满了自救木,不仅能脱困,还能打一下破甲弹。 这么好的东西,胡思坦克也会用。现代坦克虽然力大无穷,但也不能随心所欲的玩泥巴,在没有坦克拖车的情况下,也只能使用自救木进行脱困。这也是对坦克兵体能、耐心 和战术能力的多重考验。喜欢请关注我们,下期继续用模型演示坦克的机械原理。

6.6万机械杰客 02:00查看AI文稿AI文稿

02:00查看AI文稿AI文稿为何咱们国家的坦克上都要绑木头呢?我国的坦克在外表上展现出强烈的霸气,然而,有人或许会好奇,为什么要在侧面绑上一根木棍?这看起来似乎降低了整体颜值, 实际上,这个看似简单的装置在战场上却发挥着重要的作用。这一设计并非仅我国坦克采用,美军和俄军也广泛使用,但德国的坦克却并没有采用这样的设计, 这究竟是为什么呢?这一设计的初衷源于坦克在特定地形中的运动困难,特别是在二战的欧洲东线战场,泥泞和崎岖的地形对坦克的移动提出了巨大挑战。 许多坦克经常会陷入松软泥泞的地面,无法自行脱困。为了解决这一问题,坦克侧面通常绑有大圆木棍。这样在坦 克陷入泥潭时,只需取下木棍横放在坦克前面,并绑在两侧的履带上,坦克就可以通过自身动力从泥潭中爬出来。虽然这看起来比较土, 但却是一种简便且实用的解决方案。此外,这些木棍在关键时刻还能挡住一些破甲弹,具有防护的作用。然而,德国的坦克却并没有采用这样的设计,原因在于他们在科技和设计上的独特性。 德国人并不满足于采用木棍这样的简陋方法,而是通过更先进的技术创新。他们发明了一种履带加宽翼板的设计, 通过增加坦克履带的触力面积来解决在泥潭中打滑的问题。这种设计的确能够有效解决特定地形的问题,但由于造价昂贵,容易受损,因此在实际应用中并不如木棍来 的经济和实用,因此,虽然把木棍看起来或许不那么高端,但在实战中证明了其简便、实用且成本低廉的优势。与此同时,德国的科技创新 在坦克设计领域也留下了深远的影响,这一设计差异反映了各国在军事技术发展上的不同取向。

86南叔百科。 00:12

00:12 00:08

00:08 00:11

00:11