敬业与乐业备课亮点、难点和解决办法

粉丝4333获赞9115

相关视频

04:44

04:44 查看AI文稿AI文稿

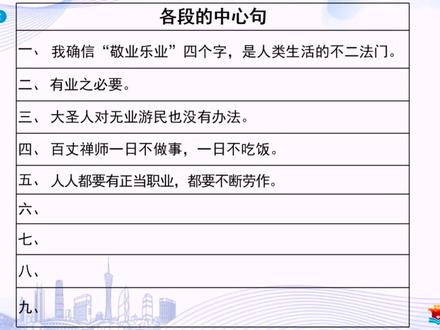

查看AI文稿AI文稿语文考一百分必看!接下来让我们通过思维导图梳理一下主要内容吧。本文是一篇演讲词,开头引用格言,提出论题,敬业与乐业。点名敬业。乐业是人类生活的不二法门, 接着便具体分析论证了有业、敬业与乐业的重要性。论述有业时,作者用到的论证方法是,先引用孔子的言论,从反面论证了有业的必要性,然后引用一个禅师的势力,从正面论证了有业的必要性。 对于有业,作者论证的观点是,百行业为先,万恶懒为首。作者认为有业是前提,有了职业之后,对待职业第一点 点要做到的便是敬业。作者对于敬业的解释是,主一无事便是敬,也就是做一件事便忠于一件事,将全部精力放在这件事上面。 作者这么重视敬业的原因就在于他认为职业都是神圣的,不管是拉黄包车还是做总统,都是可敬的职业。而要做到敬业,唯一的方法就是忠实,无论做什么事都用心专一,不会因为别的什么好处就放弃这件事。 敬业对于每个人来说都是最为必要的。对待职业第二点要做到的是乐业。人只要一出生,劳苦便是免不掉的,我们要做的是学会从苦中找乐。在作者的心中, 世上的第一等苦人是无业游民,而第二等苦人则是厌恶本业者。这两种人都没办法从职业中找到趣味。不管是什么职业都是有趣味的。其原因在于,首先,深入其中,看职业的变化进展最为亲切有味。 其次,为了在职业上取得成就,一步步奋斗前进,这样从刻苦中得到的快乐更多。在此,与同职业的人比较偏进时,就好像赛球一样,会因为竞胜而得到快乐。 最后专心做某一职业时,把很多妄想杜绝了,可以省却很多烦恼。在作者看来,乐业是人生的最高境界。在文章的最后 后,作者总结全文,用自己生平最受用的话来勉励人们,一个是责任心,也就是敬业,另一个是趣味,也就是乐业。 这篇演讲词通过深入的论述敬业与乐业的重要性,以及怎样才能做到敬业与乐业,表达了作者想要大家发扬敬业乐业精神的殷切希望。

88学霸提分课堂 查看AI文稿AI文稿

查看AI文稿AI文稿螺丝语文秩序审美欢迎来到螺丝语文 敬业与乐业优雅的说服别人,你也可以 如今我们身处在这样一个时代,信息化高度发达,每个人都可作为自媒体发声, 但罗斯君也因有些担忧,表达成本的降低,也造成杠精满天飞以及没有边界的娱乐化。 如今打开个热门音乐软件、视频软件,高点击量全靠抬杠和段子,似乎如今已不再是一个鼓励深度思考、鼓励理性表达的时代了。如果你 你仍想追求事实、逻辑与思变,仍想感受深度平等交流的美妙。良工,这篇近一百年前的演讲稿,敬业与乐业会教给你三个小锦囊。 科学研究表明,人与人沟通,百分之七十是情绪,另百分之三十才是内容。并且人们往往对强制和攻击性充满警惕。因此,如果你想优雅的讲道理,首先就要摆正心态。 交流的目的是为了达成更有利的结果,不是为了辩论,更不是来吵架和抬杠的。作者的这篇文章是面对一群在进行职业准 辈的大学生的演讲,是特定情境下说给特定人群听的。如果梁启超板着面孔,以一位过来人谆谆教诲的前辈姿态讲道理,那多半可能会是听众听得索然无味,失去听下去的兴趣。 而良宫并没有,他讲的都是大白话,语气和态度都是可亲可近的。摆正心态是良宫给我们的第一个技能。 议论文一直是一个难点,因其思变色彩较浓,大量说理也容易沉闷,而口语话可以让说理更亲近读者。下面举个例子,这段话的口语特点有这样四个小亮点,第一, 一结合现场情境,形成口语的交流氛围。比如今日大热天气,我在这里喊破喉咙来讲,诸君扯直耳朵来听。第二,模拟或描写语气和神态。比如模仿批判的论点,做工好苦呀! 这是一个精妙的感叹句,加上叹气的声音,表达就非常形象。又如写听众说,诸君扯直耳朵来听,把听众的听讲神态描绘的极为逼真,口语色彩浓烈。 第三,还有互动连用反句语段中的几个反问句,难道不做工就不苦吗?还不是一样在逃神费力,难道又不苦?形成面对面的口语交流效。 第四,语句口语化,想无论何人都会常在口边流露出来。我在这里喊破喉咙来讲,反过来等句子都是通俗明白的口语,听起来亲切,记起来容易 运用通俗而又形象生动的口语来说,是良工给我们的第二个锦囊,好的如上,心态摆正,也力求口语化的亲和有趣了。下面这个锦囊是议论文体中最硬核的部分, 如何让你的意和论真正让听者幸福呢?除了逻辑严禁的结构、精心设计的论证过程外,还有一种更好上手的办法,巧用论证方法。从文章一开始,作者 就引用了大量的名人名言,如礼记中的敬业乐群和道家经典老子中的安其居乐其业,太宗名义的提出了敬业、乐业四个字,是人类生活的不二法门的中心论点。 接下来是分析问题,良工从三个方面分别谈论有业、敬业、乐业的重要性。在这部分,作者又运用大量道理论证、举例论证、对比论证等。 如大量名人名言的道理论证。孔子、朱熹、庄子、曾文正等先辙轮番上场,对文章的三个分论点起到了有力的支持作用,增强了论述的力量,也体现了作者渊博的知识,流露出浓浓的书卷气。 一方面,梁工也善用举例论证,有唐朝百丈禅师的故事,有当大总统于拉黄包车的例子,还有庄子中佝偻丈人成条的故事等。 其实,人类天生具有故事思维,更喜欢听故事,因为故事更具体、鲜活,也更有意思。 因此,良宫的这些势力有力的证明了他的观点。最后是用责任心和趣味来解决问题。 作者还运用了正反对比论证。如在分析怎样才能把一种劳作做到圆满时,文章先从正面论述。要把事情做好,唯一的秘诀就是忠实,要一心一意。然后文笔一转,引用曾文正的 坐这山望那山,一事无成,从学理和事实两方面分析了不敬业的危害,正反两个方面把需敬业的道理分析的全面透彻,增强了文章的说服力。 文章论点清晰,说理充分,这是两公给我们的第三个技能。 这篇近一百年前的文章,如今看来一点都不过时,反而给了新环境下的我们启发,说文明话、理性温和的表达观点和感受 并不是很难,对吗?罗斯语文智趣审美, 下节课见!

119还没想好接下来什么名字 14:18

14:18 00:47

00:47 07:27

07:27 22:05

22:05 07:04查看AI文稿AI文稿

07:04查看AI文稿AI文稿智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立。 这句出自近代文学家梁启超的少年中国说中的名言,鼓励了一大批中国少年发愤图强,为早日实现民族的伟大复兴而奋斗。他提醒着我们作为少年人应该有的责任和担当, 而责任心也是梁启超先生最为受用的两句话之一。他认为敬业即是责任心。 那怎么做到敬业?对待业是否只需要做到敬?我们一起到文中去找找答案吧。这是一篇演讲稿,开篇通过交代敬业与乐业这一题目的 由来,进而提出了整篇文章论述的中心论点,敬业、乐业是人类生活的不二法门。接着,梁启超便从有业之必要、要敬业、要乐业三个方面层层递进来论证他的论点, 敬业与乐业的前提是要有业可敬,有业可乐。因此,梁启超先说了有业之必要。 为了证明这一点,他先引用了孔子的话,指出了两种南郊之人的特点, 一种是无所事事,十分懒惰,一种是整日闲逛耍小聪明。而这两种人都是无业之人,连教育大家孔子也对无业之人束手无策。两 个男子充分体现出了孔子的无奈,更说明了只有无业游民是无药可医的。从反面论证了有业之必要 紧接着,梁启超还通过唐朝一位百丈禅师不做事便不吃饭的势力,从正面论证了人应该有业的观点。论证了有业的重要性后,梁启超提出如何对待现有职业的问题,并进行进一步的论述。 第一要敬业。回绕敬业。梁启超先通过引用诸子的话来说明何为敬。敬就是凡做一件事便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不庞务。接着又通过列举当大总 统和拉黄包车的例子,论证了凡职业没有不是神圣的敬,而说明了为何敬。那该怎么做到敬业呢?梁启超认为,做到敬业的唯一秘诀就是忠实,忠实从心理上发出来的便是敬。 为了论证这个观点,梁启超用了庄子中佝偻丈人成条的故事。这个例子生动说明了只要我们用心专一,就可以达到目标。 坐这山望那山,一事无成。这里的山比喻职业,意思是做着这份职业的时候,却想着其他职业的好处,没有专注于自己做的事情,将会一事无成。这里引用曾文正的话,点名 赢了不忠实、不敬业的危害,从反面论证了敬业的重要性。敬业固然重要,但梁启超认为仅仅敬业还是不够的,那只是对待职业的基本态度。 对待职业的更高境界是需要乐于其中,发掘并享受在劳作中的乐趣。 因而,在敬业的基础上,梁启超提出了他的另一个论点,要乐业。 大多数人都觉得做工苦,体会不到做工的乐趣。梁启超批评了这种对待职业不正确的态度,并且认为苦乐全在主观的心。 他觉得既然避免不了劳动,那么就应该发挥自己的主观能动性,从这劳苦中找出乐趣来。 由此,他进一步提出了一个观点,凡是职业都是有乐趣的。这个又从何说起呢?梁启超列举了四条理由来说明。第一是职业都是曲折变化的,深入其中体会他的发展是乐趣之一。 第二,因为成就一番事业需要奋斗,而从奋斗中更能体会快乐。三是因为竞争获胜而快乐, 四是因为专心做事能够省去无数烦恼。这四条理由全面透彻的论证了凡事职业都是有趣味的这个观点, 同时也说明了找到了职业的乐趣,不仅可以摆脱客观上劳作的苦,还对人生具有重要意义。就连孔 孔子也说,知之者不如好之者,好之者不如乐之者。这句话的意思是,知道这个道理的人比不上喜爱他的人,喜爱他的人比不上以他为快乐的人。这句名言放在职业上同样适用, 喜欢这个职业的人远比不上以职业为乐的人。人生能从职业中领略出趣味,生活才有价值。梁启超引用了孔子的话,再次运用道理论证,说明了找到职业中的趣味性的重要性。 论述完有业之必要,要敬业、要乐业这三个分论点,梁启超再次强调了他的中心论点,人类合理的生活总该敬业乐 乐业再次生化了主题。梁启超在论述敬业与乐业时,运用了大量的典型材料作为论据。比如在第六自然段中,梁启超便列举当大总统和拉黄包车的例子来论证观点。 在议论文中,通过列举确凿、充分有代表性的事实来证明观点的方法叫做举例论证。 举例论证的主要作用是通过列举具体的势力论证观点,从而使论证更具体、更有说服力。 知道了举例论证的主要作用,这道题目相信也就难不倒大家了,我们可以这样回答,这里运用举例论证,列举了当大总统和拉黄包车在性质上没有高下之 别的例子,论述了凡职业没有不是神圣的,凡职业没有不是可敬的这一观点,从而使论述更加具体,更有说服力。 其实课文中所说的业并不限于职业,同学们作为学生,对待自己的学业也应该做到敬业与乐业。

550分之道动画乐园 17:23

17:23