上海独居女子存款救命难哪家银行

粉丝197获赞1092

相关视频

03:15查看AI文稿AI文稿

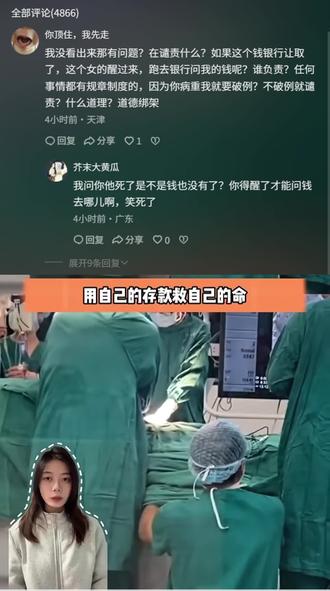

03:15查看AI文稿AI文稿明明存够了钱还有保险,但关键时刻却不能用来救自己。这不是虚构的故事,而是正在上海上演的真实困境。 据新闻晨报十一月十四号首发报道,四十六岁独居女子蒋女士脑出血入驻 icu, 名下有存款和商业重疾险救命钱,却被银行的合规规定死死抢救。 时间回到十月十四号凌晨,蒋女士起床后发现头晕,向公司请假后便瘫倒在沙发上失去意识。 同事因联系不上他,协同物业破门而入时,他以面色苍白,声音微弱,紧急送医后确诊为脑出血,需立即手术。跟其手的是,蒋女士未婚无子,父母双亡,近亲属均已离世。唯一能联系到的,是一年仅见一次的远房亲戚吴先生。 吴先生紧急赶往医院签字,和公司共同垫付了三万元手术费。但术后蒋女士并发罕见业务病转入 icu, 靠呼吸机维持生命。截止十一月十一号,医药费已累计二十一万元,每天仍以五千至一万元递增。 吴先生垫付的费用早已耗尽,当他试图动用蒋女士的银行存款时,却被明确拒绝。非本人取款,需法定监护人授权,远亲身份不被认可。 十一月十八号实地探访报道,当地居委会书记已全程介入协调,一方面联系派出所查询户籍,证实蒋女士无其他亲属。 另一方面紧急整理医疗评估报告、亲属关系证明等材料,向法院申请宣告蒋女士为无民事行为能力人,并指定监护人。但即便走加急流 这套法律程序仍需半个月以上,而 icu 里面的生命根本等不起。更让人无奈的是,保险公司也以无监护人申请为由拒赔重疾险。尽管居委会出具了担保医院提供的紧急救治证明,银行仍坚持必须走法定程序,拒绝开辟临时取款通道。 截止十一月十七号最新消息,蒋女士已脱离生命危险,但剩余十八万元医药费任务着落,法院指定监护人的程序仍在推进中。一边是 icu 里每天飙升的账单,一边是银行合规至上的冰冷回应。这场混局被新闻承报评论为规则与生命的碰撞。 随着我国独居人口突破两亿,上海独居老年群体已达三十余万人,类似的紧急场景只会越来越多。银行的规定红线固然重要, 导弹规则的初衷是守护民生,而非成为生命通道的拦路虎。当存款用途明确为救命有医院诊断书和居委会担保双重佐证时,机械执行规定而拒绝特事特办,本质上就是对生命尊严的漠视。 目前,蒋女士的旧址仍在继续,医药费仍靠社区爱心人士零星的捐助支撑。这起事件给所有金融机构敲响了警钟,执法的严谨性不能以牺牲生命为代价。 如新闻承报评论所言,合规不该是冷漠的挡箭牌。银行需要立即建立医疗场景的快速响应机制,让规则多一份弹性,让生命多一分保障。您怎么看这场有钱难救命的困局呢?

623主播看天下 05:02

05:02 03:07查看AI文稿AI文稿

03:07查看AI文稿AI文稿四十六岁女子,父母双亡,叔叔没有舅舅离世,脑出血昏迷在 icu, 银行有存款,也买了商业重疾,险要救命了, 钱却拿不出来,因为没有一个能签字的亲人。这不是电视剧里的狗血剧情,是上海一位独居女士的真实遭遇。据新闻晨报报道,十月十四号,上海四十六岁的蒋女士因为脑出血得手术,手术得家属签次。但蒋女士独身,父母早就去世了,舅舅也不在了。最近的亲戚呢,是远在兰州的姑 表哥,翻遍通讯录,能在上海联系上的只有远房亲戚吴先生。吴先生是他爸爸的爷爷的姐姐的孩子。哎呀天呐,这我都算不过来,我给大家捋一下啊。蒋女士的曾祖父是吴先生的舅舅,吴先生是蒋女士的爷爷的老表, 我也不知道蒋女士要管吴先生叫什么,反正啊,这亲戚关系远的快够着八竿子了,平时呢,也就是过年吃顿饭的交, 比普通的同事还生疏。吴先生接到电话,心急火燎赶到医院签字,还和蒋女士的公司一起垫付了三万元医药费。本以为这就算帮衬到位了,和蒋女士的病情呢,是从神志清醒到住进 icu, 靠呼吸机维持才算是保住了命。截至十一月十一号,医药费已经交到二十一万, 每天还在以五千到一万的速度往上涨。吴先生一个普通人,哪扛得住这个烧钱的速度呢?那边是治疗费欠着,这边是蒋女士的钱,在银行存着重疾险赔付金,在保险公司躺着, 可就是取不出来,赔不了,因为没法定监护人签字,吴先生是远亲,法律上没资格,居委会想帮忙,保险公司说你没权限,银行要求得开无亲属证明,才能谈下一步的流程。派出所回应,只能开具没有查到的证明,不能开具排除其他亲属的证明。最后居委会只能走法律程序,先 申请宣告蒋女士是无民事行为能力人。在指定监护人,一套流程下来啊,少说得半年,可 icu 里的账单能撑到几十还是个未知数。蒋女士的遭遇令人唏嘘,人倒在病床上,救命钱就在眼前,却因为没亲人,硬生生的被卡在门外。没结婚没生娃,父母早逝,叔叔没有,舅舅不在, 唯一能沾点亲的远房亲戚也只是年节的过客。以为自己把生活过得独立清醒,一场大病却把无依无靠四个字刻画的这么淋漓尽致。评论区有网友留言,八零后这一代独生子女多,以后像蒋女士这样的独居中年人只会越来越多,你说咱普通人谁没个头疼脑热呢? 真要是像蒋女士这样突然倒下了,身边连个能签字能拿主意的人都没有,存款取不出,保险赔不了,那得多绝望啊!蒋女士的遭遇像一面镜子,照出了毒鸡群体的生存隐痛,他们看似毒, 独立自由,却在疾病和意外面前脆弱的不堪一击。咱们身边可能就有这样的朋友同事,平时看着乐乐呵呵,可谁知道他们背后藏着多少无人可依的恐慌呢?蒋女士给所有独居的、即将独居的人敲了个警钟, 早点了解一下异地监护,哪怕指定个信得过的朋友邻居也好过,真到了生死关头,叫天天不应,叫地地不灵。 同时呢,也希望制度能更贴心一些,给这些特殊情况开个绿色通道,别让救命钱卡在冰冷的流程里。蒋女士现在虽然脱离了生命危险,但后续的路还长,希望他能好起来,也希望他的故事能让更多人重视独居身后事。

24.7万小记杨威 07:54

07:54 00:49

00:49 03:07

03:07 04:13查看AI文稿AI文稿

04:13查看AI文稿AI文稿如果中年人的孤独有等级,他大概率站在了最顶端。人在 icu 插着管,命悬一线,银行里的存款,该赔的重疾险,却一分都取不出来。这不是电视剧里的剧情,是上海四十六岁独居者蒋女士的真实遭遇, 更是全国超一点二亿独居人士的生存暗交。蒋女士未婚未育,父母双亡,没有兄弟姐妹,生活过得独立又清醒,既有存款傍身,也买了重疾险抵御风险。 可是,十月十四日的一场脑出血,瞬间撕碎了这份独立。要手术,就得家属签字,蒋女士翻遍了手机通讯录,能联系的上的只有远房亲戚吴先生。说起来,这俩人的亲戚关系真够远的。 蒋女士的爸爸是吴先生爷爷姐姐的孩子。吴先生也真够意思,赶去医院签了字,还和蒋女士的公司共同垫付了三万元的医药费。 可是,蒋女士的病情越来越重,进了 icu, 靠呼吸机维持,医药费像滚雪球一样累积到了二十一万,每天还以五千到一万的速度上涨。 吴先生急得团团转,咨询律师后却被泼了冷水。他和蒋女士没有法定继承关系,就算蒋女士后续病情恶化,他也没办法用蒋女士的财产来偿还垫付的医药费。 即便是意外来袭,蒋女士也不该是天崩之局啊!他明明有存款,有重疾险,可是因为重度昏迷,这些救命钱却全被卡住了。 居委会想帮忙主动提出承担监护责任,可是保险公司一句,你没这个权利,把路给堵死了。银行要无亲属证明,派出所只能查到没有进亲属记录,没法保证 没有其他的远亲证明开不出来,这钱也取不出来。最后没有办法,只能走法院流程,先申请宣告蒋女士为无民事行为能力在指定监护人。可是这套流程走下来,少则几周,多则半年。 icu 的账单是天天催,蒋女士的生命能等得起吗?有人说,银行、保险公司是按流程办事,可去年落地的金融新政早就明确了,小额继承能直接办理,特殊情况签一份承诺书就行。 可是到了生死关头,这些新规咋就成了纸上的福利了呢?说到底,不是流程不能变通,而是部分机构怕担责任,死扣规则忘了。比起合规风险,人的生命才是最该优先的事情。 紧急时刻,银行、保险公司就不能开个紧急医疗绿色通道吗?凭着医院的病危证明、居委会的担保,先把钱取出来,把理赔款打过来,事后再补流程很难吗?本该是意外来临时的安全网,可偏偏成了拿钱救命时的拦路虎。 万幸的是,蒋女士最终脱离了危险,可他的遭遇却不是个例。全国超一点二亿独居者,还有无数尸毒空巢家庭,都可能在某一天就面 临着这样的困境。病倒之后无人签字救命,钱取不出来,求助屋门。或许有人会问啊,独居者该怎么破局呢?律师给出了答案。民法典礼的异定监护,就是独居人的保命符, 不用非得是亲属,哪怕是信得过的朋友、邻居,只要提前公正指定对方为监护人,关键时刻就能有人替你拿主意办手续,总好过无人可依。 对独居者来说,提前做好一定监护规划,是给自己留后路,而对相关机构和制度来说,更需要多一些生命优先的温度,少些死抠流程的冷漠。 毕竟生命经不起等待,每个人都不该在生死关头被流程困住脚步,独居不该是生命的孤立无援。

145新闻联合播 03:42

03:42 02:08

02:08