初二孟子三章的同步怎么写

粉丝276获赞1266

相关视频

14:02查看AI文稿AI文稿

14:02查看AI文稿AI文稿同学们好,我是北京市第十九中学的张燕伟老师。我们今天一起学习孟子三章的第一章,得道多助,失道寡助。同学们还记得活动探究单元我们学过的人民解放军百万大军横渡长江一文中关于西陆军所欲之敌纷纷溃退,毫无斗志的原因吗? 一方面是因为人民解放军英勇善战,锐不可当,另一方面是因为国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打。这里揭示了人心所向是决定战争胜利的关键。正如孟子所说,得道多助,吃道寡助。今天的学习中,我们将一起探究克敌制胜的因素,感受民心的力量。 在学习任务单上,老师给大家留了两项课前预习任务。先来看第一项,查找资料,了解孟子和他所处的时代。张老师从班里同学们查找的资料中选择了两则,我们一起来看一下吧。先来看第 一位同学整理的资料,孟子,名科,字子瑜,大约生活在公元前三百七十二年至公元前二百八十九年之间,是战国时期周国人。他是思想家、教育家,是继孔子之后又一位儒家思想的代表人物,被推尊为亚圣。 他继承并发展了孔子的儒家学说,提出了任政王道、名贵君卿性善论的思想。 再来看第二位同学分享的资料,孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。当时各大国之间征地一战,杀人迎也。征城一战,杀人迎城。统治者刨有肥肉,救有肥马。人民养不足以是父母,腐不足以续妻子,乐碎终身苦凶年不免于死亡。 面对这样的社会现实,孟子最早提出了名贵军卿的主张,呼吁各国重视人民的作用。他提出残暴之君是毒夫,人民可以推翻他。他强烈反对不易的战争, 认为只有不是杀人者才能统一天下。孟子向往历史上尧舜的功绩,他到处游说,宣扬仁政王道,并把这一希望寄托在统治者的人心上,力图维护西周的井田制度,从而使天下归顺,达到成就王爷黎民、不饥不寒的目的。 这些都反映出孟子继承并发展了前代政治家、思想家提出的民本思想。他的这些思想对于恢复经济、发展生产,使人民得以休养生息有一定的价值。 这两位同学所找的材料,帮助我们了解了孟子和他所处时代的基本情况。老师还想补充关于孟子这本书的情况。孟子一书由孟子和他的弟子编写而成。此书不仅是儒家的重要学术著作,也是中国古代极富特色的散文专辑。 习文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密,既滔滔雄辩,又从容不迫,用形象化的事物与语言说明了复杂的道理。南宋时,朱熹把孟子与论 大学中庸何为四书,其实际地位更在五经之上。元朝时期,孟子被加封为亚圣宫,以后就被称为亚圣,地位仅次于孔子。在明清两代,官方规定科举考试的八古文题目必须从四书中选取,要代圣人立言。于是,孟子一书变成了明清两代世子们必读的书之一。 课前预习时,同学们借助课下注释和工具书,初步疏通了文艺。你遇到了难以理解的问题了吗?下面的问题是张老师班里同学提出来的,你能帮助解答吗?问题一,三,立之诚,寡助之志,亲戚盼之。这三个句子当中都有之,他们的意思相同吗? 知在文言文当中经常出现,本意是往到什么什么地方去?知可作代词用,指人或物,又可以做指示,代词相当于此。这又由代词虚化为助词,放在主位结构之间,以取消句子的 力性。又用在篇正结构中,作用相当于现代汉语的白勺的。三里之城中的之是注词的的意思,句意是方圆三里的内城。在寡著之至、亲戚盼之中,第一个之是动词道的意思,第二个之是代词他。 问题二,伪而去之中的伪和去是什么意思?这句话又该怎么理解呢?本句中的伪是放弃的意思。去是个象形字,它的本意是有盖的、诚实的器皿。后来隐身为离开,去掉除去,还隐身为放弃,失掉和距离,继而隐身为网,即离开此地而置于彼地。 这里的去是离开的意思,而现在的去是到往的意思。要注意这个字的古今意义的差别,这句话可以理解为弃诚而逃。问题三,寡著之志清晰。判之中的判是个通假字。怎么更快地识别和掌握通假字呢?本句中的判同判 意思是背叛。通假字在古代汉语中普遍存在,掌握通假字可以从以下两点入手,一是利用语音语意掌握通假字。语音是通假字和本字联系的纽带,通假字要按照本字的字音来读,按照本字的意义来理解。 二是注意行生字的结构规律,利用字形掌握通假字,通过增加偏旁,更换偏旁或者取消偏旁的办法,可以找出本字。 问题四,课下注释给出了与民不以封疆之界,故国不以山西之险。威天下不以兵革之力的理解,但是还是不是很明白,能再解释一下吗? 先来看域名,不以封疆之界,域本是名词,这里做动词用意思是给什么划定界限。你的意思比较多,常见的有用答依据按照,因为评靠目的在于等,同学们要在平时的学习中注意积累,根据语境选择正确的解释,这里 的乙是平靠的意思。再来看故国不以山西之险。固本是形容词,这里活用为动词,意思是巩固。威也是形容词。用作动词,意思是威慑。国是个古今义义字,古义是国防,金义是国家。 最后来看威天下不以兵革之力,兵是兵器,革是皮革制成的甲、咒、盾之类的东西。兵革泛指武器装备。锐是锐利的意思。这句话可以理解为使人民安居下来,不能靠疆域的边界巩固国防不能靠山河的险要威慑天下不能靠武器的锐利。 解决了以上的词句难点,相信同学们一定能够很好的理解这一章的内容。书读百变,其意自见。宋代朱熹也曾说,大抵官书先须熟读,使言皆出于无之口。既知以金丝使其意皆出于无之心,然后可以有得尔。这些话告诉我们,熟读金丝是学 唯有所得的前提条件。学习古文更要注意反复诵读,既要注意读准字音,还要注意读出节奏。下面我们先来一起朗读, 天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之过,环而工之而不胜福,环而工之,必有得天时者矣。然而不胜者,是天时不如地利也。 成非不高也,持非不深也。宾格非不尖利也,米素非不多也。伟而去之,是地利不如人和也。 故曰,御民不以封疆之界,故国不以山西之险威天下,不以兵革之力,得道者多助,失道者寡助,寡助之至倾其盼之,多助之至天下顺之,以天下之所顺,攻亲戚之所盼,故君子有不战,战必胜矣。 在同学自读的过程中,对以天下之所顺,攻亲戚之所派,故君子有不战,战必胜矣。这句话的节奏把握出现了争议, 有的同学认为应该这样读,以天下之所顺,攻亲戚之所盼,故君子有不战,战必胜矣。有的同学则不同意,认为应该这样读,以天下之所顺,攻亲戚之所盼,故君子有不战,战必胜矣。 你觉得谁的读法更为准确呢?划分朗读节奏是学习古诗文的重要能力之一,直接影响到对文章内容的理解。 在文言文中,句首发语词和关联词后,一般要做停顿。在句子当中,一般在不同的语法成分之间要停顿,已是介词凭借的意思,后面一般跟宾语公是动词公打的意思,后面一般也是宾语。在故君子有不占中,故是连词所抵的意思, 后面也当做停顿。在战必胜语中,战是主语,必胜是谓语,主语、谓语之间一般也要停顿。基于以上的分析,第一位同学对停顿的把握更为准确。 还有一个同学提出了这样一个问题,环而攻之而不胜福,环而攻之,必有得天时者矣。然而不胜者,是天时不如地利也。这两句话中有多个儿到底应该在儿前停顿,还是应该在儿后停顿呢? 一般情况下,而用在句首,在而后停顿,用在句中则在而前停顿。大家可以依据这个原则,根据具体的语境来进行判断。 原型佩在中国文学史中评论孟子的文章,大量使用排偶句、叠句等修辞方法来加强文章的气势,使文气磅礴,弱绝江河,佩然墨汁浓郁。课下请同学们再次大声朗读,除了要注意读准字音, 读出节奏,还要注意读出佩然墨之能欲的气势。要了解文章的主要内容,除了要理解文言语句外,还要把握文章的观点和思路。画结构图是一种梳理文章内容,把握写作思路的有效方法。下面是小王和小张两位同学依据自己的理解和分析画出的结构图, 请同学们结合文章内容评价一下他们的结构图画的怎么样。我们先来看小王同学的结构图,全文一共八句话,小王同学列出了每句话的主要内容。 第一句提出天时不如地利,地利不如人和的观点。第二、三句分析攻城一方不能取胜的原因是天时不如地利。 第四句分析守成一方不能取胜的原因是地利不如人和。第五句提出御民故国威,天下不能依靠封江山西宾俄。第六句提出得道者多助,失道者寡助的观点。第七句分析得道和失道的后果。第八句 提出得到的君子能够战胜失到的君子的结论。小王清晰地提取了每句话的意思,这是梳理文章思路的基础,这很好,但是他没有进行必要的整合归纳。当然,这也跟小王同学不太了解议论文这种文体的特点有关系,在这里老师做些必要的补充。大家知道孟子三章都是议论文, 那么什么是议论文呢?议论文是以阐述作者对某一问题的见解、观点、主张为主要内容,以议论为主要表达方式的一种文体论点、论据、论证是议论文的三个要素, 作者的见解观点便是论点。论据是用来证明论点的材料,常见的论据有事实论据和道理论据。 把论句组织起来证明论点的过程就是论证有正面和反面两个角度,有举例论证、道理论证、比喻论证和对比论证四种常见的方法。异论文的结构一般分为提出问题、分析问题、解决问题三个部分,请大 大家参考这些文体知识,再来评价一下小张同学的结构图吧。通过观察思考,不难发现小张所画的结构图具备如下优点, 他找到了文章阐述的论点,即天时不如地利,地利不如人和。也找到了为了能证明观点所使用的主要论据占中中的例子和治国方面的道理。而且小张对文章三大层次的把握也是基本准确的, 不足是他对第二层次当中战争例子和治国方面道理分析的关系理解是错误的,前者是举例证明,后者是讲道理证明。这是两种不同的论证方法。 从战争方面的举例论证转换到治国方面的道理论证运用的是类比的方法。另外,战争方面的例子是从正面证明的,治国方面的道理是从反面证明的,小张如果能标化出论证的角度会更好。请同学们结合以上分析,再次理解文艺,试着修改你自己所画的内容结构图,并依据 结构图讲述全文的论证思路。我们以小章修改后的结构图为例,来一起梳理全文的思路。 文章开门见山,提出了中心论点,天时不如地利,地利不如人和。这是提出问题的总说部分。以下三句是对这一观点的具体阐述,采用的是两两比较的方式。二、三句举占天时的队伍不能攻克占地力的队伍为例,论证天时不如地利的观点。 第四句举拥有良好的地利条件的一方不能守住城池的例子,论证地利不如人和的观点。这样通过比较层层推进,得出人和才是克敌制胜首要条件的结论。 接下来再由仁和进行类比推演,提出御民故国威天下,不能只靠封江之界、山西之险、兵革之力。显然,这不是正面论证,而是从反面强调了仁和的重要性,这是分析问题的分数部分。接着作者引出了得道者多助,失道者寡助的结论, 进而指出寡助之志的结果必然是众叛亲离,多助之志的结果则会是天下归顺。二者若交战,必然是推行人证的君子获胜,这是解决问题的第三部分。通过梳理结构图和讲述论证思路,相信大家已经更深入地理解了这一章的内容。 天时不如地利,地利不如人和,得道多助,失道寡助,在当代社会也有其现实意义,你是如何理解的?请同学们从历史或现实中另举一两个例子来证明你的观点,写一段一百五十字左右的文字进行有理有据的阐述。 下面我们来分享两位同学写作的片段。小李同学写道,天时指的是适宜做某事的气候条件,地利指的是地理优势,人和指的是人事协和,民心和乐。这句话告诉我们,赢得民心,内部团结非常的重要。在人民解放军百万大军横渡长江一文中提到,西路军当面之敌 纷纷愧退,毫无斗志。这是因为国民党广大官兵一致希望和平,不想再打了。当时解放战争进入到了最后阶段,全国人民和广大爱好和平的国民党官兵都强烈反对蒋介石的独裁统治,希望结束内战。 蒋介石政府虽然占据长江天险,也就是地利的优势,但是他们尽失民心,内部离散,导致寡住之志,失败是必然的。 而我人民解放军却拥有了民众的支持,内部也是紧密团结的,赢得胜利也是必然的。小林同学写道,得道者多助,失道者寡助的意思是说,实行人证的君主会得到广泛的拥护,不行人证的君主则会失去民心。 周文王和商纣王的故事能够证明这一点。文王姬昌为西伯侯的时候,礼贤下士,爱护百姓,百姓生活安定,所以人民拥护贤氏归心,为后来武王伐纣,西周灭商奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,却不行人政, 他滥用民力,横征暴敛,以酷刑残害大臣和百姓,最终众叛亲离,葬送了商朝的天下。以上事例告诉我们,行人政得民心,是获得人和的有利条件。凭借这样的有利条件去争讨那些不行人政、失去民心的统治者,自然可以无往不胜,无敌于天下。 你觉得这两位同学写的怎么样?对于孟子提出的以上两个观点,你怎么看?请同学们课下也写一写。 这节课我们主要了解了孟子和他所处的时代,疏通了文艺,分析了文章的论证思路,也对孟子观点的时代意义进行了讨论。课后,请同学们再次诵读课文,并复习课上所学的内容。这节课的学习就到这里,同学们再见!

471六朝何事只为门户私计 00:12查看AI文稿AI文稿

00:12查看AI文稿AI文稿孟子三章的讲课笔记已经给大家整理出来,有文学常识、重点字词译文,还有课文内容的理解,抓紧时间学习起来吧!

703薛老师的日常 01:11查看AI文稿AI文稿

01:11查看AI文稿AI文稿期末考试快来了,八年级语文期末考文言文会考哪一篇?大概率是孟子三章,我已经帮大家梳理好了考点,点个赞,提前背诵期末文言文不丢分。 先看第一篇,得道多助,失道寡助。首先是文学常识,一、作者孟子是儒家学派的代表人物,被尊称为亚圣。二、要知道四书五经中四书指的是什么,分别是孟子、 论语、大学、中庸。再看必考的名句翻译,要记住这四句非常著名的话,一、天时不如地利,地利不如人和。二、得道者多助,失道者寡助。 三、寡助之志,青气叛之。多助之志,天下顺之。四、渔民不以封江之界,故国不以山西之险威,天下不以兵革之力, 一定要做到准确无误,逐词逐句的翻译。最后是常考的两个高频问题,一、本文阐述了孟子什么样的观点,到指的是什么人和指的又是什么? 二、在现实生活中,得道多助、失道寡助仍具有现实意义。请你举两个例子说明,把这些重点吃透了,想不拿高分都难。

921初中芳芳 01:14查看AI文稿AI文稿

01:14查看AI文稿AI文稿富贵不能赢孟子景春曰,公孙魇、张仪岂不成大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下兮。 孟子曰,事焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之,女子之嫁也。母命之,枉送之门戒之曰, 枉之。儒家必敬必戒,无为夫子以顺为正者,切腹之道也。居天 下之广居,立天下之正位,行天下之大道,得志与民由之,不得志,独行其道。 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

234小红薯学知识 00:35925小棠

00:35925小棠 19:41查看AI文稿AI文稿

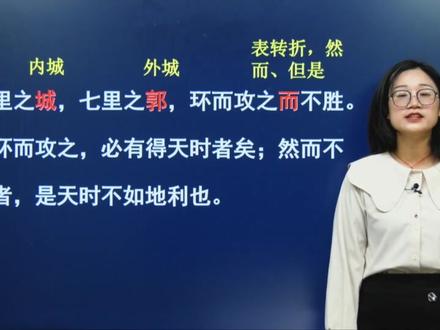

19:41查看AI文稿AI文稿同学们好,今天我们要学习孟子三章第一课时,得道多注,失道寡注。 孔子是儒家学派的创始人,被后人尊称为圣人,至圣先师。孔子之后,将儒家学派发扬光大的是孟子,两人合称为孔孟,孟子有亚圣之称。 孟子把孔子人的思想发展为任政学说,今天我们一起来学习得道多助,世道寡助。这篇文章了解孟子及其思想。 孟子名科战国时期的思想家、教育家。 孟子加上书名号,他是一本书,是一本记录孟子及其弟子言行的书,一般认为这是由孟子及其弟子所作,现存七篇。孟子是儒家的经典著作之一。 孟子生活在坚定战争激烈的战国中期,当时各国之间 争夺城池,争夺地盘,都是通过战争来实现的,尸痕遍野。统治者厨房里有肉,马就里有马,而人民百姓却养不活自己的父母妻儿。 年成好的时候,一年到头会受苦,年成不好的时候免不了要饿死。 各国的君王为了求德生存,乃至建立霸业,不约而同的崇尚武吏,不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想, 主张行人证,以统一天下。他最早提出了名贵军卿的主张,宣扬人证王道。 他呼吁各国诸侯重视人民的作用,认为残暴之君是毒夫,人民可以推翻他。他强烈反对不义之战,认为只有不是杀者才能统一天下。 请同学们大声的朗读课文两遍,结合书下注释,扫清文字障碍,将不理解的字词句画出来。 好,我们一起来看课文。请大家准备好红笔,及时的做好笔记。 天时不如地利,天时指的是有利的天气,地利指的是有利的地理形式, 而人和指的是人心所向,内部团结。这段话的意思是,有利于作战的天气实 令比不上有利于作战的地理形势。有利于作战的地理形势比不上作战时人心所向,内部团结。 三里之臣臣,内臣,七里之郭郭,外臣,还而公之而不甚而表转折,然而但是 福,环而恭之福。第二声,它是一个句首发语词,表示将发表议论。 是天时不如地利也是此。这这一段文字的意思是说,比如一座城,他, 他只有方圆三里的内臣,方圆七里的外臣包围着攻打,他却不能取胜。 包围着攻打,他一定是得到了有利于作战的天气时令了。可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气时令比不上有利于作战的地理形势啊。 池,非不生也。池,护城河。宾格非不监利也。宾格泛指武器装备。 米素非不多也。米素,泛指粮食萎而去之萎, 放弃去。常见解释,离开。那么这一句话,谁放弃了这座城池离开了呢? 应该是啊,守成者这句话缺少主语,翻译的时候要将它补充完整。 那么这一段话的意思是,城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不坚硬锐利,粮食不是不多。 守城者气沉离开了,这是对作战有利的地理形势,比不上作战中的人心所向,内部团结。 吾曰,欲明不以封疆之界,欲限制以 凭借故国,不以山西之险故巩固国国防。乙,跟前面一句话的乙意思相同,凭借 威天下,不以兵德之力,这个威用作动词震慑 得道者,多助得道。指的是施行人证, 佤住之,至之到。动词至 几点?清气判之判通假字判,同判、背判。 以天下之所顺,以凭借顺威顺服从。 故君子有不在这里的君子,指的是能行人正的君王。所以整段话的意思是说, 所以说使人民定居下来,而不迁到别的地方去。不能凭借疆域的边界巩固国防,不能凭借山河的险要震慑天下,不能凭借武器的锐力。 施行认证的人,帮助他的人就多,不施行认证的人,帮助他的人就少, 帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他,帮助他的人多到了极点,天下人都归顺他,凭借天下人都归顺他的条件攻打内外亲属都背叛他的人。 所以能行人政的君王,不战则已,战就一定能够胜利。 请同学们结合刚才对于字词句的讲解, 再一次朗读文章,一边读一边梳理文章的意思。 读懂了文章的意思,请大家思考以下问题,关于战争,作者提了一个什么观点? 天时不如地利,地利不如人和。为了证明此观点的正确性,作者举了哪两个例子呢? 第一个例子,小臣可还而公之不慎。 第二个例子,成高持身兵,力量足不守。请大家看一。 第一个例子,不慎,可见作者是从进攻方的角度来谈的。三里之臣,七里之郭吉言成晓 能还而攻之。可见进攻方攻势极猛,而且占据了战斗的主动权,在这个主动权中就包含了天时的有利条件, 然而却没有能够胜利,可见天时比不上毅力。这一个例子从进攻方而言,强调了毅力的重要性。接下来 来请大家看立二握手。可见,作者是从防守方而言的。 作者用了四个双重否定句,极力地铺成守成方,占据了地立的优势,然而却没有能够守住, 由此可见人和的重要性。所以,力二作者从防守一方而言,突出强调了人和的重要性。 接下来再请大家思考。孟子认为,战争靠人和,那治理国家靠什么 呢?当然也是人和,因为封疆之界不足以域名,山西之险不足以故国,兵革之力不足以威天下。想要治理好一个国家,不能凭借客观条件上的优势, 关键的因素还是要仁和。那么一个国家怎样才能获得仁和呢? 一个国家若能够施行人政,便能够得到许多人的帮助,如果帮助他的人多到了极点,天下人就都归顺于他,这就是人 人和的最佳状态。反之,若是失道,也就是不失行人证,那么最终会导致众叛亲离。 一个拥有了仁和的国家,会有怎样的优势呢?文中又是如何阐述的呢? 文中说道,故君子有不战,战必胜矣。 这句话是说一个拥有人和的国家,那就是啊,战无不胜的。由此可见,决定战争胜负的不是其他客观条件,而是人和。施行人证就 可以得到仁和,就拥有了世界上最强大的力量,战无不胜。 那么这篇文章主要是在谈战争还是谈治国呢? 作者主要借战争来谈治国。孟子借谈战争取胜的条件仁和来阐明他的思想,主张, 国君要有人德,要施行人政,这样才能多助众人,才会归顺,而天下顺之,战必胜矣,国家才能够 治理好。 综上所述,我们来看一看这一篇文章,它首先提出了本文的论点, 天时不如地利,地利不如人和。紧接着,作者以战争中的两个实力为依据,有理有据的论证了他的观点, 进攻方可以还而攻之,然而却没有能够取胜。这是天时不如地利。防御方占尽了地利优势,然而却弃尘而逃。这是因为 屹立不如人和,所以战争是需要人和的。作者以此类推,谈治国 域民不以封疆之界,吾国不以山西之险威天下,不以兵德之力治国也需要仁和。 作者最后得出结论,得道多助,士道寡助。多助之至,天下顺之,寡助之至,亲切盼之。 请同学们来说一说。为了体现人和的重要性, 除了用视力来证明之外,还可以用什么方法来证明呢? 当然还可以引用名人名言,例如,人心齐,泰山移,兄弟齐心,其利断金。 一只筷子一折,一捆筷子折不断,团结就是力量等。 你认为人和在现代社会还有现实意义吗? 当然有。抗日战争时期,全国人民紧密 团结,经过八年的艰苦奋战,终于取得抗战的胜利。一九九八年,我国军民团结,取得了抗洪救灾的胜利。 二零零三年,我们万众一心战胜非典。二零零八年,汶川大地震,十三亿中国人手牵手心连心共克时间。 二零二零年,全国人民众志成城,取得抗击新冠病毒的重大胜利,桩桩件件充分体现了人和的重要意义。 课文学完了,我们马上来检测一下 大家的学习效果,请仔细阅读,迅速地做出选择。 第一题应该选 c。 课文主要论述的不是弱者可以战胜强者。文章主要论述的观点是,天时不如地利,地利不如人和。 第二题下面说法不正确的一项应该是 b。 孟子设了一个守城的例子,他证明的是地利不如人和。 今天的课已经全部上完了,回家后请大家把本文的重要字词解释进行归纳整理。第二个,背诵全文,谢谢大家!

14在线学习初中部 06:34查看AI文稿AI文稿

06:34查看AI文稿AI文稿三兄弟读古文。大家好,本期我们来读孟子三章中的第一章,得道多助,失道寡助。首先咱们有请孟子先生出场。大家好, 我做个自我介绍哈,我姓孟,名科自子瑜。从我出生的时间算起,我差不多两千四百岁了, 到时候我妈很操心我的学习,搬了三回家,就为了有个好的两学习氛围。 后来我专心学习儒家的学问,学成之后学孔子去游睡各出侯。没想到曹玉和孔子一样尴尬,找不到愿意施行人证的国军,所以我又学孔子回老家教书育人。 你们现在读的就是我和我和我的弟子写的文章,人们说我是孔子之后儒家的杰出人物,还封我为亚圣。不啰嗦了,不耽搁大家读书了,我会蹲旁边听,讲错了我可不客气。 文章第一句就抛出来一个观点,天时不如地利,地利不如人和。这三个概念呢,我们要结合着孟子当时的 这个背景来理解,因为他要以游睡各诸侯,所以这里的天时地利人和呀,分别理解为有利于作战的天气实力,他比不上作战的地理形式, 而作战的地理形式又比不上人和,也就是作战人员的团结一致。接下来孟子呢, 来证明这个观点。首先,三里之城,七里之锅。这里的城和锅是古代啊,他的城池一般有两重,里边的这个叫内城,外边的那个叫锅,内城外锅一座,内城方圆三里,外城方圆七里的城池, 皇而宫之,也就是包围起来攻打他,却不能取胜。包围攻打他,那么一定是选择了对自己有利的天使。然而不能取胜,为什么呀?因为呀,天使比不上地利呀。这就证明了观点中的第一句话,天使不如地利。 再接下来一段就来证明下一个观点了,城非不高也,持非不深也。这里的城是城墙的意思,池是护城河的意思。宾格 非不坚烈,说武器装备也并不是不坚固,你素非不多,也是说粮食并不是不充足。但是守城的人,我言而去之就是弃尘而逃,那不照样失败了吗? 为什么呢?因为就算有地利,他不如人和呀。所以呢,就证明了第二句话,地利不如人和。天时地利人和这三个概念 怎么来理解?孟子有他自己特殊的时代背景,如果放到今天我们的生活中,我们举个例子来看啊,比方说,我们要约上同学或者朋友,一圈人准备出去痛痛快快的玩一场,那么有个好的天气值一个条件,这个 条件我们可以把它称之为天使,还要找一个哎,大家都能玩的开心的,有很多游乐设施的场所,这个是 td, 这两个都有了,是不是我们就意味着我们一定要玩痛快呢?未必,要是玩的时候呀,大家吵起来了,打起来了,照样玩不开心。这就是人格的因素。所以在这三个因素当中,要有一次一次愉快的玩耍,也需要 天时地利人和。而其中重要性,天时不如地利,地利又不如人和。所以我们回到孔子的小节。 所以说啊,域民不以封疆之界统治百姓啊,不能只靠疆域的界限不国不以山西之险巩固国防啊,不能只靠山 的险要威天下,不以宾格之力威慑天下,不能只靠武器装备的精良,这些都是地利的范畴,还需要靠什么呢?还需要靠仁和。那么仁和要怎么做呢? 从国军的角度上来说,要施行人证,要施行王道。那从我们自己的生活当中来说,作为小朋友,我们要待人接物的时候呢,懂道理,这样能更多的凝聚人和。好了,我们就继续往下看,孟子说,人和怎么做? 得道者多助是道者寡助,这里的道呀,只是施行人证,这样呢,国军就会得到众人的帮助,而反之就得不到人民的支持, 如果缺少帮助的情况发展到极点,连亲戚也会背叛他判了通假词通,背叛的判。而那些得到人民帮助的人,多到极点的时候,连天下的人都会归顺他, 所以以天下人都归顺他的条件去攻打那些连内外亲属都背叛的人,结果就可想而知了。最后结论,所以施行人证的人,不战则已,战就一定能胜利。 好了啊,我们来重点词句回顾,这一张,我们要读一读,背一背这两句,一天时不如地利,地利不如人和。但是呢,我会加一句补充,大家看看是不是在理 他,就是若问如何选择全要才是良策,因为任何一件事情,如果能够天时地利人和都具备,那岂不更美,对吗?第二句,得道者多助,是道者寡助, 我也有个补充,大家看看,偶有失误,不是不助,什么意思?因为生活当中,我们可能偶尔会看到那些得到者未必计时就能得到多助,而失道者也未必立刻就剐住了,所以这不是补助,时间长了加倍长富。 好一张,咱们就读到这里,二兄弟读古文,下期再见。

79casper