八年级上册孟子三章论证方法思维导图

粉丝7.6万获赞31.7万

相关视频

01:14查看AI文稿AI文稿

01:14查看AI文稿AI文稿富贵不能赢孟子景春曰,公孙魇、张仪岂不成大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下兮。 孟子曰,事焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之,女子之嫁也。母命之,枉送之门戒之曰, 枉之。儒家必敬必戒,无为夫子以顺为正者,切腹之道也。居天 下之广居,立天下之正位,行天下之大道,得志与民由之,不得志,独行其道。 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

239小红薯学知识 14:02查看AI文稿AI文稿

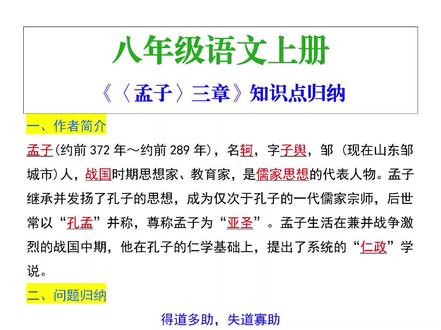

14:02查看AI文稿AI文稿同学们好,我是北京市第十九中学的张燕伟老师。我们今天一起学习孟子三章的第一章,得道多助,失道寡助。同学们还记得活动探究单元我们学过的人民解放军百万大军横渡长江一文中关于西陆军所欲之敌纷纷溃退,毫无斗志的原因吗? 一方面是因为人民解放军英勇善战,锐不可当,另一方面是因为国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打。这里揭示了人心所向是决定战争胜利的关键。正如孟子所说,得道多助,吃道寡助。今天的学习中,我们将一起探究克敌制胜的因素,感受民心的力量。 在学习任务单上,老师给大家留了两项课前预习任务。先来看第一项,查找资料,了解孟子和他所处的时代。张老师从班里同学们查找的资料中选择了两则,我们一起来看一下吧。先来看第 一位同学整理的资料,孟子,名科,字子瑜,大约生活在公元前三百七十二年至公元前二百八十九年之间,是战国时期周国人。他是思想家、教育家,是继孔子之后又一位儒家思想的代表人物,被推尊为亚圣。 他继承并发展了孔子的儒家学说,提出了任政王道、名贵君卿性善论的思想。 再来看第二位同学分享的资料,孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。当时各大国之间征地一战,杀人迎也。征城一战,杀人迎城。统治者刨有肥肉,救有肥马。人民养不足以是父母,腐不足以续妻子,乐碎终身苦凶年不免于死亡。 面对这样的社会现实,孟子最早提出了名贵军卿的主张,呼吁各国重视人民的作用。他提出残暴之君是毒夫,人民可以推翻他。他强烈反对不易的战争, 认为只有不是杀人者才能统一天下。孟子向往历史上尧舜的功绩,他到处游说,宣扬仁政王道,并把这一希望寄托在统治者的人心上,力图维护西周的井田制度,从而使天下归顺,达到成就王爷黎民、不饥不寒的目的。 这些都反映出孟子继承并发展了前代政治家、思想家提出的民本思想。他的这些思想对于恢复经济、发展生产,使人民得以休养生息有一定的价值。 这两位同学所找的材料,帮助我们了解了孟子和他所处时代的基本情况。老师还想补充关于孟子这本书的情况。孟子一书由孟子和他的弟子编写而成。此书不仅是儒家的重要学术著作,也是中国古代极富特色的散文专辑。 习文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密,既滔滔雄辩,又从容不迫,用形象化的事物与语言说明了复杂的道理。南宋时,朱熹把孟子与论 大学中庸何为四书,其实际地位更在五经之上。元朝时期,孟子被加封为亚圣宫,以后就被称为亚圣,地位仅次于孔子。在明清两代,官方规定科举考试的八古文题目必须从四书中选取,要代圣人立言。于是,孟子一书变成了明清两代世子们必读的书之一。 课前预习时,同学们借助课下注释和工具书,初步疏通了文艺。你遇到了难以理解的问题了吗?下面的问题是张老师班里同学提出来的,你能帮助解答吗?问题一,三,立之诚,寡助之志,亲戚盼之。这三个句子当中都有之,他们的意思相同吗? 知在文言文当中经常出现,本意是往到什么什么地方去?知可作代词用,指人或物,又可以做指示,代词相当于此。这又由代词虚化为助词,放在主位结构之间,以取消句子的 力性。又用在篇正结构中,作用相当于现代汉语的白勺的。三里之城中的之是注词的的意思,句意是方圆三里的内城。在寡著之至、亲戚盼之中,第一个之是动词道的意思,第二个之是代词他。 问题二,伪而去之中的伪和去是什么意思?这句话又该怎么理解呢?本句中的伪是放弃的意思。去是个象形字,它的本意是有盖的、诚实的器皿。后来隐身为离开,去掉除去,还隐身为放弃,失掉和距离,继而隐身为网,即离开此地而置于彼地。 这里的去是离开的意思,而现在的去是到往的意思。要注意这个字的古今意义的差别,这句话可以理解为弃诚而逃。问题三,寡著之志清晰。判之中的判是个通假字。怎么更快地识别和掌握通假字呢?本句中的判同判 意思是背叛。通假字在古代汉语中普遍存在,掌握通假字可以从以下两点入手,一是利用语音语意掌握通假字。语音是通假字和本字联系的纽带,通假字要按照本字的字音来读,按照本字的意义来理解。 二是注意行生字的结构规律,利用字形掌握通假字,通过增加偏旁,更换偏旁或者取消偏旁的办法,可以找出本字。 问题四,课下注释给出了与民不以封疆之界,故国不以山西之险。威天下不以兵革之力的理解,但是还是不是很明白,能再解释一下吗? 先来看域名,不以封疆之界,域本是名词,这里做动词用意思是给什么划定界限。你的意思比较多,常见的有用答依据按照,因为评靠目的在于等,同学们要在平时的学习中注意积累,根据语境选择正确的解释,这里 的乙是平靠的意思。再来看故国不以山西之险。固本是形容词,这里活用为动词,意思是巩固。威也是形容词。用作动词,意思是威慑。国是个古今义义字,古义是国防,金义是国家。 最后来看威天下不以兵革之力,兵是兵器,革是皮革制成的甲、咒、盾之类的东西。兵革泛指武器装备。锐是锐利的意思。这句话可以理解为使人民安居下来,不能靠疆域的边界巩固国防不能靠山河的险要威慑天下不能靠武器的锐利。 解决了以上的词句难点,相信同学们一定能够很好的理解这一章的内容。书读百变,其意自见。宋代朱熹也曾说,大抵官书先须熟读,使言皆出于无之口。既知以金丝使其意皆出于无之心,然后可以有得尔。这些话告诉我们,熟读金丝是学 唯有所得的前提条件。学习古文更要注意反复诵读,既要注意读准字音,还要注意读出节奏。下面我们先来一起朗读, 天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之过,环而工之而不胜福,环而工之,必有得天时者矣。然而不胜者,是天时不如地利也。 成非不高也,持非不深也。宾格非不尖利也,米素非不多也。伟而去之,是地利不如人和也。 故曰,御民不以封疆之界,故国不以山西之险威天下,不以兵革之力,得道者多助,失道者寡助,寡助之至倾其盼之,多助之至天下顺之,以天下之所顺,攻亲戚之所盼,故君子有不战,战必胜矣。 在同学自读的过程中,对以天下之所顺,攻亲戚之所派,故君子有不战,战必胜矣。这句话的节奏把握出现了争议, 有的同学认为应该这样读,以天下之所顺,攻亲戚之所盼,故君子有不战,战必胜矣。有的同学则不同意,认为应该这样读,以天下之所顺,攻亲戚之所盼,故君子有不战,战必胜矣。 你觉得谁的读法更为准确呢?划分朗读节奏是学习古诗文的重要能力之一,直接影响到对文章内容的理解。 在文言文中,句首发语词和关联词后,一般要做停顿。在句子当中,一般在不同的语法成分之间要停顿,已是介词凭借的意思,后面一般跟宾语公是动词公打的意思,后面一般也是宾语。在故君子有不占中,故是连词所抵的意思, 后面也当做停顿。在战必胜语中,战是主语,必胜是谓语,主语、谓语之间一般也要停顿。基于以上的分析,第一位同学对停顿的把握更为准确。 还有一个同学提出了这样一个问题,环而攻之而不胜福,环而攻之,必有得天时者矣。然而不胜者,是天时不如地利也。这两句话中有多个儿到底应该在儿前停顿,还是应该在儿后停顿呢? 一般情况下,而用在句首,在而后停顿,用在句中则在而前停顿。大家可以依据这个原则,根据具体的语境来进行判断。 原型佩在中国文学史中评论孟子的文章,大量使用排偶句、叠句等修辞方法来加强文章的气势,使文气磅礴,弱绝江河,佩然墨汁浓郁。课下请同学们再次大声朗读,除了要注意读准字音, 读出节奏,还要注意读出佩然墨之能欲的气势。要了解文章的主要内容,除了要理解文言语句外,还要把握文章的观点和思路。画结构图是一种梳理文章内容,把握写作思路的有效方法。下面是小王和小张两位同学依据自己的理解和分析画出的结构图, 请同学们结合文章内容评价一下他们的结构图画的怎么样。我们先来看小王同学的结构图,全文一共八句话,小王同学列出了每句话的主要内容。 第一句提出天时不如地利,地利不如人和的观点。第二、三句分析攻城一方不能取胜的原因是天时不如地利。 第四句分析守成一方不能取胜的原因是地利不如人和。第五句提出御民故国威,天下不能依靠封江山西宾俄。第六句提出得道者多助,失道者寡助的观点。第七句分析得道和失道的后果。第八句 提出得到的君子能够战胜失到的君子的结论。小王清晰地提取了每句话的意思,这是梳理文章思路的基础,这很好,但是他没有进行必要的整合归纳。当然,这也跟小王同学不太了解议论文这种文体的特点有关系,在这里老师做些必要的补充。大家知道孟子三章都是议论文, 那么什么是议论文呢?议论文是以阐述作者对某一问题的见解、观点、主张为主要内容,以议论为主要表达方式的一种文体论点、论据、论证是议论文的三个要素, 作者的见解观点便是论点。论据是用来证明论点的材料,常见的论据有事实论据和道理论据。 把论句组织起来证明论点的过程就是论证有正面和反面两个角度,有举例论证、道理论证、比喻论证和对比论证四种常见的方法。异论文的结构一般分为提出问题、分析问题、解决问题三个部分,请大 大家参考这些文体知识,再来评价一下小张同学的结构图吧。通过观察思考,不难发现小张所画的结构图具备如下优点, 他找到了文章阐述的论点,即天时不如地利,地利不如人和。也找到了为了能证明观点所使用的主要论据占中中的例子和治国方面的道理。而且小张对文章三大层次的把握也是基本准确的, 不足是他对第二层次当中战争例子和治国方面道理分析的关系理解是错误的,前者是举例证明,后者是讲道理证明。这是两种不同的论证方法。 从战争方面的举例论证转换到治国方面的道理论证运用的是类比的方法。另外,战争方面的例子是从正面证明的,治国方面的道理是从反面证明的,小张如果能标化出论证的角度会更好。请同学们结合以上分析,再次理解文艺,试着修改你自己所画的内容结构图,并依据 结构图讲述全文的论证思路。我们以小章修改后的结构图为例,来一起梳理全文的思路。 文章开门见山,提出了中心论点,天时不如地利,地利不如人和。这是提出问题的总说部分。以下三句是对这一观点的具体阐述,采用的是两两比较的方式。二、三句举占天时的队伍不能攻克占地力的队伍为例,论证天时不如地利的观点。 第四句举拥有良好的地利条件的一方不能守住城池的例子,论证地利不如人和的观点。这样通过比较层层推进,得出人和才是克敌制胜首要条件的结论。 接下来再由仁和进行类比推演,提出御民故国威天下,不能只靠封江之界、山西之险、兵革之力。显然,这不是正面论证,而是从反面强调了仁和的重要性,这是分析问题的分数部分。接着作者引出了得道者多助,失道者寡助的结论, 进而指出寡助之志的结果必然是众叛亲离,多助之志的结果则会是天下归顺。二者若交战,必然是推行人证的君子获胜,这是解决问题的第三部分。通过梳理结构图和讲述论证思路,相信大家已经更深入地理解了这一章的内容。 天时不如地利,地利不如人和,得道多助,失道寡助,在当代社会也有其现实意义,你是如何理解的?请同学们从历史或现实中另举一两个例子来证明你的观点,写一段一百五十字左右的文字进行有理有据的阐述。 下面我们来分享两位同学写作的片段。小李同学写道,天时指的是适宜做某事的气候条件,地利指的是地理优势,人和指的是人事协和,民心和乐。这句话告诉我们,赢得民心,内部团结非常的重要。在人民解放军百万大军横渡长江一文中提到,西路军当面之敌 纷纷愧退,毫无斗志。这是因为国民党广大官兵一致希望和平,不想再打了。当时解放战争进入到了最后阶段,全国人民和广大爱好和平的国民党官兵都强烈反对蒋介石的独裁统治,希望结束内战。 蒋介石政府虽然占据长江天险,也就是地利的优势,但是他们尽失民心,内部离散,导致寡住之志,失败是必然的。 而我人民解放军却拥有了民众的支持,内部也是紧密团结的,赢得胜利也是必然的。小林同学写道,得道者多助,失道者寡助的意思是说,实行人证的君主会得到广泛的拥护,不行人证的君主则会失去民心。 周文王和商纣王的故事能够证明这一点。文王姬昌为西伯侯的时候,礼贤下士,爱护百姓,百姓生活安定,所以人民拥护贤氏归心,为后来武王伐纣,西周灭商奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,却不行人政, 他滥用民力,横征暴敛,以酷刑残害大臣和百姓,最终众叛亲离,葬送了商朝的天下。以上事例告诉我们,行人政得民心,是获得人和的有利条件。凭借这样的有利条件去争讨那些不行人政、失去民心的统治者,自然可以无往不胜,无敌于天下。 你觉得这两位同学写的怎么样?对于孟子提出的以上两个观点,你怎么看?请同学们课下也写一写。 这节课我们主要了解了孟子和他所处的时代,疏通了文艺,分析了文章的论证思路,也对孟子观点的时代意义进行了讨论。课后,请同学们再次诵读课文,并复习课上所学的内容。这节课的学习就到这里,同学们再见!

471六朝何事只为门户私计 15:27查看AI文稿AI文稿

15:27查看AI文稿AI文稿同学们好,我是北京市第十九中学的张燕伟老师,我们今天一起学习孟子三章的第二章。富贵不能淫。 人们经常说大丈夫,说到做到。大丈夫,行不更名,坐不改姓。那么是不是凡是男人都可以称为大丈夫呢?什么样的人可以称之为大丈夫呢? 在富贵不能淫一文中,景春认为公孙演、张仪这样的人是大丈夫,孟子却给出了截然不同的回答。为什么会有不同的回答?你了解以公孙演、张仪为代表的纵横家吗? 请同学们把课前查阅的资料拿出来与大家一起分享一下吧!下面是张老师从学生查阅到的资料中选择出来的 资料。一,在春秋战国时期,纵横家是指一个独特的谋士群体,可以称之为中国五千年中最早也最特殊的外交政治家。 据说其祖乃鬼谷子,战国时人,籍贯不详,隐隐于鬼谷而得名,曾受苏、张、孙、庞四大弟子,皆战国时期的风云人物。 其后其鬼谷纵横术者甚多,著名者有十余人,如张仪、公孙演、苏、秦、甘茂、司马错、月懿、范驹、蔡泽、邹季、毛遂等。资料二, 公孙演是战国时期纵横学派的代表人物之一,和张仪同时与秦朝为官,后来离开了秦国,主张诸国合纵抗秦,曾配五国配印,是张仪联衡策略的主要对手。 张仪提出连横的外交策略,得到了秦惠王的赏识,被封为相国,奉命出使游税各国,以横破纵。资料三,纵横家们朝秦暮楚,事无定主,反复无常,涉策化谋,多从主观的政治要求出发。 关于纵横家的处事方式,朱自清先生有一段精彩的评述,他们凭他们的智谋和辩财给人家画册办外交,谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是自己的功名富贵帮你的时候帮你,不帮你的时候也许害你。 翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有供主,没有盟主,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。张仪曾经说,舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。 他们自己没有理想,没有主张,只求揣摩主上的心理,拐弯抹角,投其所好。了解了这些,我们再来分析景春为什么认为公孙演张仪是大丈夫呢?公孙演曾佩戴五国相印,风光一时。张仪曾经协助秦王称霸诸侯,权倾天下,他们都具有使诸侯 天下西的威力。景春因此认为公孙眼张仪是真正的大丈夫。孟子用切腹谄媚顺从夫子,类比公孙眼张仪之流,靠摇唇鼓舌、趋意顺从统治者换取功名富贵的行径, 讽刺他们没有仁义道德的原则,不过是女子小人奉行的切腹之道。这样的形式方式是固守儒家仁义之道,强调为人要有原则的。孟子所不耻的。 课前任务要求同学们利用工具书和课下注释疏通课文,你完成的如何?如果,请你将本章的文言文、实词、虚词和特殊句式做一些归类整理,你会怎么做? 我们一起来看一位同学梳理的成果,请大家思考这些词句应该如何理解。先来看第一项,通假字往知辱加辱,同辱是你的意思。 丈夫这个词是古今义义词,古义是有作为的人或男子。金义是结婚后女子的配偶。再来看第三项一词多义,居天下之广居。第一个居是动词居住。第二个居是名词,居所,住宅 毕竟毕。戒。戒是形容词,小心谨慎的意思。枉送之门,戒之曰戒是动词告诫的意思是焉得为大丈夫乎得是动词,能够得志,遇民尤知得,是动词实现的意思。 行天下之大道,这里的道是道路,在这里是义的意思,切腹之道也。这里的道是名词原则,行为准则的意思。在此类活用中,富贵不能淫中的淫,是形容词的使动用法,意思是使什么迷惑贫贱不能移中的疑,是 形容词的使动用法,意思是使什么改变威武不能屈的屈,也是形容词的使动用法,意思是使什么屈服。 第五项中的两个特殊句式都是判断句,其中此之谓大丈夫的谓是判断句的标志。在第二句中,以顺为政者,切腹之道也者,和也。也是判断句的标志。 这句话应该翻译为以顺从为常法是妇女遵循的规则。最后我们再来看较难理解的这三个句子,居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。在翻译的时候一定要注意补上主语 理解为大丈夫应该住进天下最宽广的住宅。人礼,站在天下最正确的位置。礼上,走在天下最正确的道路。意上得志与民由之。不得志,独行其道。在翻译的时候也应该注意补上主语,大丈夫 翻译的时候理解为,得志的时候和百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。有位同学在讲解富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。这句话意思的时候是这样说的,不因为富贵改变自己,不因为贫贱改变自己, 在威武的敌人面前也不会屈服。还有一位同学认为应该这样理解,富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。 究竟哪一位同学的理解是正确的呢?我们一起来看一下。第一个理解,同学们应该已经发现了他的问题,第一,他没有把词类活用的用法翻译出来。 第二,改变了句子的叙述对象,把人作为了主语,其实应该依据原句,把富贵、贫贱、威武作为主语。因此,第一个同学的翻译是有问题的。第二个同学的翻译更加与原文吻合, 梳理文言文中重要的实词、虚词、特殊句子,积少成多,对于文言文以后的学习有很大的帮助,同学们还可以继续进行补充和完善。 诵读是语文学习的重要方式,诵读既需要长期的训练,也需要在理解的基础上精心的设计。要想读出好的效果,就必须在停顿、重音、语气、语态等方面反复揣摩和练习。 北京市第十九中学准备举办读经典作品悟人生真谛诗文朗诵会,小林同学准备朗诵这篇文章。在准备阶段,他进行了朗读脚本的设计, 但他总感觉不太满意。我们来帮他分析一下,看一看他的设计哪里有欠缺。这就是小林的诵读设计。他认为在第一段当中,除了要注意停顿,还应该中读成句、天下西等字。第二段除了读出节奏,还应中读红色的焉得、魏 借、避居不能、大丈夫等字。有的同学认为小林的诵读脚本只关注了停顿和中毒方面,忽略了对人物心情和情感的把握。你同意吗?我们一起来帮他修改完善,注意结合具体语句做设计和分析。 从第一段的反问句式、副词成以及景春的夸张性描述,可以看出景春对公孙院张仪景仰、崇拜、羡慕的态度。所以本段应该以一种肯定、赞叹,并试图得到听话人认可的语气来读。 第二段写的是孟子对景春的反驳,可以分为两个层次,是焉得为大丈夫乎?至切腹之道也为第一层。这是孟子在反驳景春的观点,认为公孙燕、张仪所行不过是迎合主上的切腹之道,称不上大丈夫。这一层应该读出不懈轻蔑 和鄙视,据于天下之广居至此之位,大丈夫为第二层。本层中,孟子从正面提出了何为大丈夫,这一层应该读的慷慨激昂,掷地有声。 有了上面这些补充设计,相信小林一定能够把本文读的很好。下面我们来试一试这个诵读脚本,一起来大声朗读。公孙演张仪岂不成大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下兮, 孟子曰,是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之惯也。父命之,女,子之嫁也。母命之,枉,送之门戒之曰, 枉之。儒家,毕敬毕戒,无为夫子以顺为政者,切腹之道也。举天下 之广居,立天下之正位,行天下之大道,得志与民由之。不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 在得道多注,失道寡注的学习过程中,为了把握文章的观点和思路,我们采用了画文章内容结构图并写出思路解说词的方法, 相信你已经掌握了,再来试一试吧!现在呈现给大家的是小林同学的内容结构图,你觉得怎么样?小林是这样解读这篇文章的思路的。景春先提出自己的观点,认为龚孙烨、张仪是真正的大丈夫, 因为他们具有一怒而天下惧,安居而天下稀的威力。孟子针锋相对,先用同样一个反问表明了自己的否定态度。紧接着,孟子以切腹之道作比,指出公孙演、张仪只不过是顺从 王的意识,就像当时出嫁的女子完全顺从丈夫的意志一样,这是破的部分,也就是直接反驳的部分。接下来是立作者从正面提出了自己心目中的大丈夫的标准。我们发现小林的结构图和思路解读还是挺好的。经过梳理思路,小林对文章的理解更加透彻了,背诵课文的速度也更快了。 但是在背诵中间两个层次的时候,出现了漏句和颠倒次序的新问题,应该如何解决呢? 针对这个问题,老师的建议是,认真分析理解每句话的内涵作用,以及每个句子层次之间的逻辑关系, 在反驳景春的层次里,只为学里乎是导入。接着先后写了男子之冠时父亲的告诫和女子之嫁时母亲的朗诵情景、告诫的话语等。以顺为政者切腹之道也是对本层的小结。在立这一层次中,大丈夫这三个方面的标准是 是不能颠倒的。居天下之广居,就是有仁德。立天下之正位,就是有礼节。行天下之大道,就是有易行。这三句话讲的是入世前的修身是应该坚持的根本原则,是核心和基础。 接下来,作者分德智与否两种情况进行了讨论,这是入世后可能会出现的两种人生的际遇。 最后一句话中,贫贱、富贵、威武是入世后应该持有的为人的原则,这是进一步的补充。 三者前后一贯,内外相连,修身养气是基础,行为处事是表现,既有个人德行的要求,也有社会责任的担当。有了这些理解和认识,相信小林参加经典诵读活动,会更有自信 阅读学习了这篇文章,同学们一定都有自己的思考,请同学们从下面两个题目中任意选择一个,写写你的思考和感悟。 题目一,在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?孟子的大丈夫之道对我们今天有怎样的启示呢? 题目二,对道德与正义的坚守,造就了中国历史上无数的英雄。请你任举一例说一说孟子在富贵不能淫一文中关于大丈夫的著名论断在他们身上是如何体现的?关于任务一中什么人才是大丈夫这个问题,同学们的讨论非常的热烈。 有的说,孟子认为公孙演、张仪这样的纵横家肯定不是大丈夫,他们没有独立的人格,也没有应该坚守的道德底线,他们只知道讨好君主。因此,大丈夫应该有自己的主见和人格。 有的说,大丈夫不仅要有独立的人格,还应该符合仁礼义方面的要求。有的说,孟子心目中的大丈夫应该是无论贫穷和富贵,无论顺境和逆境,都不 能放弃自己的原则和人格的人。还有的说,大丈夫应该有穷则独善其身,达则兼善天下的立身处世态度,应该能经受得住糖衣炮弹、功名富贵的诱惑,也应该能经受得住贫穷困苦的考验。 你同意这些同学的看法吗?这些同学说出了自己对课文的理解,也说出了孟子对大丈夫要求的不同的层面。老师希望同学们在下课以后能把这些看法再整合一下,形成更有条理的一段话。 关于孟子的大丈夫之道的现实意义,老师写了一段文字,同学们一起来看一看。孟子的大丈夫思想本质上是对道德的坚守,是一种独立人格。 他坚信忍者无敌,他坚信勇者无惧。正是这种坚守和坚信,让孟子的浩然正气形象屹立于世。但我们每每去读富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能 区的时候,我们既能感受到孟子的伟大,也能感受到他深邃思想的洗礼。要行正义,走大道,坚守人理义,不因外在而改变,坚守自己的内心和独立人格。只有这样不断的切磋琢磨,反求诸己,才能实现人格的完善,才能实现真正的大丈夫目标。 孟子的大丈夫精神激励了一代又一代的人。每个时代的大丈夫精神可能因时代要求的不同,其内涵各有侧重。 唐代的大丈夫精神可能侧重建功立业,元朝的大丈夫精神可能侧重民族气节。今天的大丈夫精神可能侧重在社会责任和魄力, 但无论如何演变,大丈夫精神中的德行要求和社会责任感却一直是其内核,也是历来为人所称颂的关键。孟子给了我们一个很好的启示,什么样的人受人尊重,什么样的人是大丈夫,什么样 孟子通过他短短的阐述,让我们明白了浩然正气,让我们明白了中华民族之所以长盛不衰的这种道德的追求。 有一部分同学选择了题目二,老师从同学们写作的片段中选择了两个与大家分享。作品一, 南宋末年,首都临安被援军攻入,丞相文天祥组织武装力量坚决抵抗,失败被俘后,元朝人劝他投降,他写了一首诗,其中两句是这样,人生自古谁无死,留取丹心照汗青。意思是说,人总是要死的,就看怎样死法, 是屈辱而死呢,还是为民族利益而死。他选取了后者,要把这片中心记录在历史上。文天祥被居求在北京的一个阴暗的地牢里,受尽了折磨。元朝人多次劝他只要投降便可以做大官,但他坚决拒绝。从容 容九亿,终年四十七岁。作品二,民主战士文一多是在一九四六年七月十五日被国民党枪杀的,在这之前,朋友们得到了要暗杀他的消息,劝他暂时隐蔽,但他毫不在乎,照常的工作,而且更加努力, 明知敌人要杀他,在被害前的几分钟,还在大声的几乎痛斥国民党特务,指出他们的日子不会很长久,人民民主一定会得到胜利。 唯一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,也不愿屈服,你觉得他们写的怎么样? 在分享之后的讨论中,有的同学提出了这样的看法,这两个例子都较好的概括了人物的事迹,但是缺少与课文中孟子大丈夫论断紧密结合的句子, 建议他结合人物的事迹和孟子的话,再增加几句议论性的句子,这样一来就更加完美了。希望大家在课下的时间再次诵读课文,并修改自己写作的片段。 现代著名作家、学者李语堂曾经说过,现代青年人应该多读孟子,常读孟子,年年再读孟子一遍。孟子一身都是英俊之气,与青年人之励志翠丽功夫是一种补剂。孟子专研养制,养气制衣则动气,气衣则动制是积极的。 希望同学们能在以后的生活中多读孟子的作品,坚持养志与养气。本节课的学习就到这里,同学们再见!

02:53

02:53 00:07

00:07 25:07

25:07